みなさん、信州味噌って言葉を聞いたことがありますか?

長野県は味噌の生産量が日本一多く、総称して「信州味噌」と呼ばれています。長野県は味噌をはじめとした発酵食品が多く、それは長寿県となった理由の一つとも言われているのです。

とある休日、「味噌作りに行ってみない?」と母に誘われるがまま、長野県須坂市の味噌蔵「糀屋本藤醸造舗」で味噌造り体験をしてきました。

糀屋本藤醸造舗

糀屋本藤醸造舗

初の味噌造り、素材のシンプルさに驚く

持ち物はエプロンと三角巾、ナイロン手袋(味噌を混ぜる際に使用)、味噌を入れて持ち帰る桶。

エプロンは家でも使いますが、三角巾を付けるのは久々…。

まずは本藤浩史社長から味噌についてのレクチャーをうけました。

突然ですが、「味噌」の原料ってなんだと思います?

今回の味噌造り教室で原料ととして使ったのは

・大豆・米麹・塩

たったこの3つです

今回参加したベーシックコースでは、長野県産大豆「ナカセンナリ」、長野県産契約米、沖縄の塩「シママース」を原料としてご用意いただきました。(参考:2025年の味噌造り教室案内)

普段何気なく口にしている味噌のとてつもないシンプルさに改めて驚きました。

そして県産の素材での味噌造りにこだわる糀屋本藤醸造舗さん、この教室でも県産大豆とお米を使用。ここもうれしいポイントです。

潰して、混ぜて!童心に帰るひととき

さて、いざ作業開始。

一組約10キロの味噌を仕込みます。

まずは蒸した大豆をつぶす作業です。袋の中に蒸した大豆が入ったものを渡されるので、それをひたすら手で揉んで潰していきます。

ふっくら蒸し上がった大豆

ふっくら蒸し上がった大豆

結構な量があるので、しっかり潰していきます。すでに何度か参加している母曰く、「粒が残ると味噌汁にしたときに粒感がありすぎていまいち」と言うので、頑張って潰しました。

これだけの量をきちんと潰しきるのは難しい。。。

スタッフも助太刀してくれました

スタッフも助太刀してくれました

ここまでなめらかに潰れました!!

ここまでなめらかに潰れました!!

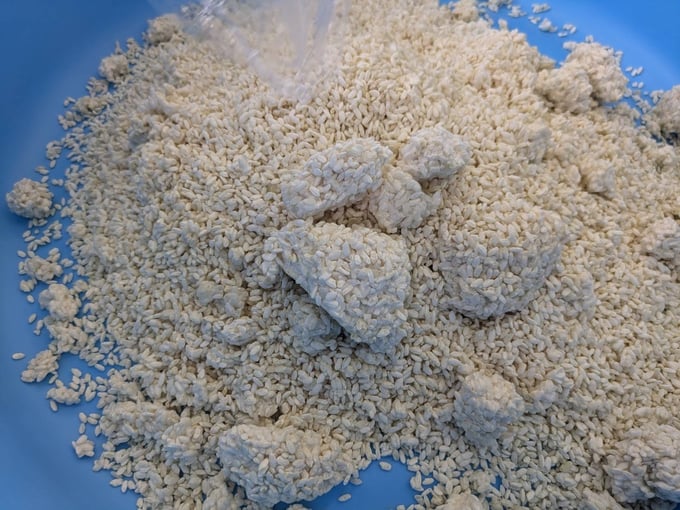

次に米麹と塩をまぜまぜ(ナイロン手袋着用)。これが発酵食品の決め手ですね。米麹の米は長野県産のお米を使用しています。米麴をほんの少し、口にいれるとほっくりとしたなんともいえない食感と、優しい甘みを感じます。

塩は沖縄産の「シママース」

塩は沖縄産の「シママース」

そこへさきほど潰した大豆をイン!

\ドンッ/

\ドンッ/

まぜまぜ

まぜまぜ

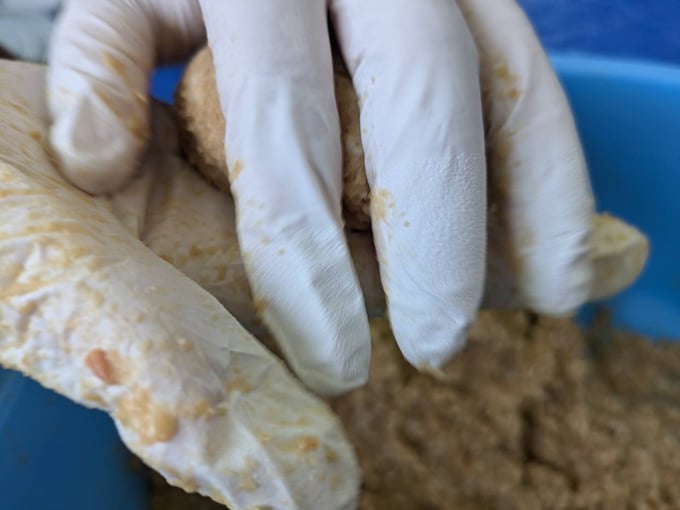

しっかりまぜたらビニールを敷いた保存桶に入れていきます。

空気が入らないように、野球ボールくらいの大きさに小分けにしてからやや底にたたきつけるようにして投げ込んでいきます(これがちょっとストレス発散になって特に楽しい)

これくらいに丸めて…

これくらいに丸めて…

バチンッと桶のそこに叩き込みます…

バチンッと桶のそこに叩き込みます…

この桶の中で夏の気温により発酵が進み、出来上がるまで半年~1年待つとおいしい味噌になるそうです。

作業は約1時間、終了後に自家製の甘酒とお漬物をいただきました。 味噌おにぎりとと山菜の塩こうじ和えの素朴な味わいが染みます。そして甘酒ミルクがさっぱりおいしい

味噌おにぎりとと山菜の塩こうじ和えの素朴な味わいが染みます。そして甘酒ミルクがさっぱりおいしい

地域に根差して、伝統の味噌造りを守る

麹屋本堂醸造舗の店舗ではお味噌や加工品などを販売しています。

歴史を感じる木箱が店頭に使用されています

歴史を感じる木箱が店頭に使用されています

社長の本藤浩史さんは長野県産、国産の素材にこだわり、昔ながらの木桶での味噌造りに取り組んでいます。

ここでの味噌造り教室のほか、長野県発祥の「大豆100粒運動」の一環として、小学校への出張味噌造り教室も実施しているそう。

お孫さんがお店のお手伝い!頑張る姿にほっこり

お孫さんがお店のお手伝い!頑張る姿にほっこり

味噌造り教室の募集はホームページ・SNSでも発信しているのでぜひチェックしてみてください。

恥ずかしながら味噌造りがこんなにシンプルだと思ってもおらず…

簡単で楽しく、安全なのでお子さまとの参加はとてもおすすめ!

楽しい休日になりました。